呰怎么读(虞怎么读)

赵树冈教授

来源丨作者提供

【作者简介】赵树冈,安徽大学社会与政治学院人类学系教授。

【摘要】由于生态、历史发展背景的差异,中国各地社会文化呈现高度纷杂多样,历代文人、官吏以种种外显的区域特质,或想象的文化表征,形构出各地“区域性格”,这些文本也成为局外人(outsider)建构他者(the others)的基础。清代描绘凤阳地域与人群的各类文本建构了特定地区的地理空间想象,同时也塑造了“凤阳丐者”这一人群的地理想象。从想象的区域性格到心理上根深蒂固的次族群差异,最终形成难以抹灭的区域与特定人群的刻板印象。

【关键词】“凤阳丐者”;区域性格;刻板印象;次族群;

【来源】中南民族大学学报(人文社会科学版)2015,(01):34-40.

2002年4月,《中国新闻周刊》在封面上出现了“河南除‘妖’”的硕大标题。所谓的“妖”不是魑魅魍魉,而是指河南人正逐渐被“妖魔化”。“河南除‘妖’”作者同年也出版《河南人惹谁了》,看似不起眼的作品不仅一时洛阳纸贵,更引起类似性质图书陆续出版的现象,这一切都要从近年来河南人受到的歧视谈起。如同《河南人惹谁了》一书所指出的:“大量的口舌文学犹如漫天的沙尘暴又使河南人灰头土脸了。……社会上流行的各种各样的丑化河南人的舆论终于由无形转化为残酷的社会现实,变成了社会上许多人对河南人的歧视——白眼、冷漠和蔑视。”

河南省政府同年也积极推动“形象工程”,企图扭转外界对河南人的观感,“工程”的实际成效虽然难以估计,但却反映出河南人被丑化的事实。或许这个事件可以轻易解释为城乡或贫富的结构性差异,但却无法根本说明为什么河南人成为被歧视的对象,究竟“河南人惹谁了”?事实上,当前河南人的污名化并非特例,只不过在传媒发达的时空背景下,各类负面的论述得以迅速且无远弗届地传递,甚至整个“农民”群体都在这个氛围下变得“灰头土脸”[1]。这也正是历史上“次族群”或“区域性格”之所以形成的重要因素。

中国的地域观念来自籍贯,形成重视籍贯的观念除方言因素外,儒家讲究的孝道与法律,政府对籍贯限制的籍贯法,以及科举制度都是重要原因[2]。此外,由于生态、历史背景及地理区位的差异,中国地区性的社会文化确实呈现高度的纷杂与多样。从《史记·货殖列传》、《汉书·地理志》可以发现,自秦汉以来,中国即针对不同区域的生态、经济活动、文化特质进行探讨,同时也据此划分为数个“风俗区域”[3]。如果从“次族群”或“区域性格”建构的角度而言,纵使这些描述并非出于事实,却在事实上成为形塑特定地区文化的关键,也经常是局外人(outsider)建构他者(the others)形象的基础。这些地方特质或“传统”除了由于政治经济、历史地理或人群接触等因素形成之外,如果从社群外部观察,也有相当程度来自历史积累,造成大社会对某一社群的想象,也成为建构次族群或是区域刻板印象的基础。

明清淮河流域一带的凤阳府民众被外界视为与游民或乞丐有关,甚至认为当地具有季节性的乞食传统,并且是“习已成俗”、“沿以成例”之事[4]。淮北地区频繁的自然灾害、经济发展低落,以及地方不靖显然是凤阳流民之所以发生的内在因素[5]。然而,无论任何一种时空背景下,游民或丐者都不是特殊现象,这些因素也无法解释为何凤阳一地被认为具有显著的“乞食传统”。学术界以往对中国历史上的流民或乞丐的讨论中,凤阳的丐者或流民现象都是论述的主要部分,但这些著作大多以底层民众的组织、分类、背景为研究重点,却未能深入分析各类文献对于游民或丐者的论述所反映出的安土重迁,或重农的务本思想,以及官员对于人群的流移所感到的不安。如同河南人受到的歧视,清代凤阳人群同样给邻近城市居民或官吏带来了不安[1],主要也是因为他们突破城市与农村的边界,打破了中国传统安土重迁的思想,而这种游移在边界外的人群也被视为社会不安定的因素。

一、龙兴之地与丐者之乡

凤阳在元代为濠州,属安丰路,明太祖吴元年升为临濠府,洪武二年(1370年)九月建中都,置留守司于此,六年九月曰中立府,七年八月曰凤阳府[6]。《大明一统志》卷七“中都”载:“本朝为兴业之地,吴元年改临濠府,洪武三年改中立府,定为中都,七年改为凤阳府。自旧城移治中都城,直隶京师,领州四县十四。”[2]范围涵盖目前苏北、皖北淮河流域的大部分地区。虽然在雍正三年(1721年)因水路险要及盐枭出没,严重威胁财政与治安,泗州改直隶,并将原属凤阳府的盱眙、天长、五河三县并入以便统属,但是在自然地理、文化特色及一般人的观念上,所谓“大凤阳”仍指皖北淮河流域包括上述三县的地区。“凤阳丐者”指称的“凤阳”也不是一个具有明确范围的行政区域,而是文化或观念上的社群。

明初凤阳府虽一度被立为中都,然而附近地区在元末明初时却是一片草莽、人烟稀少、城野空虚之地[7]。主要是由于宋光宗绍熙五年(1194年)黄河南泛破坏淮河水系,侵夺淮河下游入海水道,造成生态环境严重破坏,自然灾害频仍,其次则为元末群雄并起,兵连祸结导致社会动荡不安。而凤阳府既为“龙兴之地”又被立为中都,明王朝自然希望尽速振兴当地社会经济的残破景况,从朱元璋正式即位前,就开始进行移民计划,先是“徙苏州富民于濠、梁”[8],其后又徙苏、松、嘉、湖、杭等江南民众,及山西、真定等地民无产者徙凤阳[3]。虽然凤阳府在明初的刻意经营下也曾有过短暂的荣景,但是这种计划性的移民及各种奖励措施却无法抵挡旱涝蝗害,以及地方政府力役扰民等自然、人为因素带给凤阳人民的灾害,以至于明代中期以后该地农村社会经济严重破产[4]。人口外流情况严重,“剽悍轻生,离家远窜者,十之七;而迫穷为盗,偷延喘息者,十之三”[9]。直到清嘉庆年间,曾任凤台县令的李兆洛在《养一斋文集》以及《凤台县志》中也提到安徽、江苏的淮北地区因土地贫瘠,灾害频仍,相当多的贫民流浪乞讨,以致难以将当地居民纳入正规的户口登记[10]。

明代以来,凤阳这个地名给予外界的印象主要来自两个方面,除了不仅为帝乡,即大明王朝的龙兴之地,并一度被立为中都外,源自凤阳且至今仍广为流传的“凤阳花鼓”也被收录在各剧种,似乎谈到凤阳就免不了想起花鼓。“凤阳花鼓”之所以被视为与流民或乞丐有关,主要有“清代水患”以及“移民回里”两种考据[11],也有学者认为,所谓的“凤阳花鼓”实际上包括“打花鼓”、“打花鼓戏”与“凤阳歌”,形成的年代各有先后,不能混为一谈[12]。然而,无论“凤阳花鼓”的流变及其产生的背景为何,相关的论述似乎都反映出,所谓的“凤阳”似乎已经不纯然被视为行政区域的地名,“凤阳丐者”更被形塑成具有特殊谋生之道的特定人群。

周贻白在《中国戏曲发展史纲要》中,详尽说明了花鼓戏的流传地域与发展变迁,认为“淮北花鼓”中的“凤阳花鼓”是一般花鼓戏的原始形态。经过长期的发展后,流传各地的花鼓戏也变得相当复杂多样,仅安徽的花鼓戏就包括《皖南花鼓》、《淮北花鼓》、《黄梅戏》、《倒七戏》、《泗州戏》五种。以上虽同属花鼓戏,但来源和声调却各不相同。一般熟悉的“凤阳花鼓”,是来自成书于乾隆中叶的《缀白裘·花鼓》中的“凤阳歌”,原为明代周朝俊撰《红梅记》传奇的一个插科,其内容为来自凤阳的卖艺者为公子曹悦打花鼓献唱的情景,明代顾见龙的《打花鼓》一图,也鲜明地描绘出江南街头打花鼓的景象[13]。

就目前流传的“凤阳花鼓”来看,演变是极为复杂的,当“凤阳花鼓”从民间歌舞发展成江湖卖艺之后,不仅民间文化娱乐的形式保留下来,又从这个基础发展为“凤阳花鼓戏”,江湖卖艺的凤阳花鼓也被其它剧种吸收,成为该剧种的剧目[14]。从淮北花鼓发展的三个阶段而言,淮北一带民众称为“唱门子”,打花鼓沿街挨户乞资被认为是淮北花鼓发展的最初阶段[13]534。或许正因为如此,这种江湖卖艺性质的“凤阳花鼓”,从明代以来给予外界的印象似乎一直与流民或是乞讨有关[5]。《缀白裘》一书的编者李克明在序文中所述,该书辑成于乾隆二十九年,可以想象书中收录各戏本更当早于这个年代[15]。《缀白裘·花鼓》虽然充满了鄙俗低下的性暗示情节,以及对乡下人进城处处表现好奇与无知的戏谑嘲讽,但在结束时凤阳夫妻合唱的“被人嘻笑元(缘)何故?只为饥寒没奈何,转过这胡衕再唱莲歌”却也充满辛酸与无奈。“大户人家卖田地,小户人家卖儿郎。惟有我家没有得卖,肩背锣鼓走街坊”的歌词,也普遍被理解为凤阳人民因为自然环境困厄,导致生活艰难,不得不四出行乞的景况。

凤阳曾为龙兴之地和国都的辉煌与带有卖艺行乞性质的“凤阳花鼓”的确颇不协调,但彼此却不无相关。明清之际淮河流域社会经济的衰败除了导因于不稳定的生态环境,也在相当程度上受到政治与军事制度影响,而明代国家政权对凤阳农民最不利者主要在于军屯之害与力役烦扰[11]。《农政全书》卷八引诸葛升《垦田议》:“江北荒田,民荒者十之三,军荒者十之七。民荒者,州县督焉;军荒者,有司而不敢问。”膏腴之地成为黄茅红枣之区的主要原因在于,“田上者归之军,归之功勋矣。中则者土民括其一,佃户括其一。为留下则处瘠,乃得以编实民以耕”[16]。军民杂处,良田又尽归军屯,以致民不敢佃[9]。由于凤阳不仅为龙兴之地,也为明皇陵之所在,地方官吏为应付往来官员谒陵所需,对于力役征召需索无度,更加速了人口外移,“民欲不逋不可得也”[17]。战争与自然灾害对皖北造成的影响似乎一直延续到20世纪,历史学者何炳棣在中国人口研究的专著中也提及,安徽泗县在太平天国期间,人口减少74.8%,1938-1947年黄河泛滥,安徽有48%的农地被淹没,离家人口高达二百五十多万人,占总人口28%,死亡人数为四十多万,占总人口数4.5%。因此何炳棣认为,由于19世纪五六十年代层出不穷的自然灾害,以及大小战事的焦土政策,“‘十年倒有九年荒’这出名的凤阳民歌必定有其真实性”[10]232-253。

二、建构区域性格的文本

无论花鼓戏的演变过程如何,其中的《凤阳歌》对于形塑凤阳或皖北的区域性格(RegionalPersonality)应该带来相当程度的影响。尤其在现代传播工具出现之前,戏曲毫无疑问是常民建构知识的重要来源,透过戏曲班子四处游走传唱,凤阳府“十年倒有九年荒”的生活窘况,必须“肩背锣鼓走街坊”的谋生方式,也形成凤阳的“区域刻板印象”(Regional Stereotype),或“次族群差异”(Sub-Ethnic Diversity)[6]。

1.民风堕坏的丐者形象。自然生态、战争,以及军屯之害与力役烦扰对凤阳地区带来的不利影响是无庸置疑的事实,问题是我们从各类文献及戏曲中不难发现,淮北凤阳一带的区域性格以及文化特质有相当部分来自被建构的过程。例如,清初赵翼在《陔余丛考》卷四十一“凤阳丐者”条中说:

江苏诸郡每岁冬必有凤阳人来,老幼男妇成群逐队散入村落间乞食,至明春二、三月间始回。其唱歌则曰:“家住卢州并凤阳,凤阳原是好地方,自从出了朱皇帝,十年到(倒)有九年荒。”以为被荒而逐食也,然年不荒亦来行乞如故。《蚓庵琐语》云:“明太祖时,徙苏、松、杭、嘉、湖富民十四万户以实凤阳,逃归者有禁,是以托丐潜回,省墓探亲,遂习以成俗,至今不改。”理或然也。[4]

认为凤阳人流徙江南是为了回乡省墓亦见徐珂《清稗类钞》的“凤阳人乞食之由”:

江浙接壤处所,每入冬辄有凤阳流民行乞于市,岁以为常。揣其乞食之由则以明太祖念濠州为发祥之地,乱后人少地荒,徙江南富民十四万以实之,私归者有重罪。富民欲回乡省墓无策,男女扮作乞人潜归祭扫,冬去春回。其后沿以成例,届时不得不出,遂以行乞江湖为业矣。[18]

赵翼及徐珂在解释凤阳人流徙南方的原因时,分别用了“理或然也”以及“‘揣其’乞食之由”,表现出他们仅为想当然尔的臆测,而凤阳人流徙南方是否真的为了“省墓探亲”也确实存有争议[7],同时更与朱元璋无关。如果诚如上文所谓江南徙民因返乡省墓祭扫而扮为乞人,为何会演变为日后的行乞江湖为业?又为何届时不得不出?无论如何,我们从这些记载不难发现,凤阳人至迟在明末清初就被认为具有规律性、集体性的“乞食传统”,甚至是“习以成俗”或“沿以成例”之事。更值得注意的是,为何凤阳人“年不荒亦来行乞如故”?光绪年的《五河县志》卷三《续修疆域志》“风俗”描述:“五民安土重迁,虽值凶荒流徙,而春必来归,可谓知所本矣。惟近来不无习染,此有识者之所深忧也。”[19]其中“不无习染”或许是指“年不荒亦来行乞如故”以及“不知所本”(安土重迁)。《五河县志》的这段叙述,也与一般方志对本乡本土正面描述的行文方式有所不同。

著名的讽刺小说《儒林外史》第四十四至四十八回中也多次提到五河县,总结来说,五河在吴敬梓的描述下为一“风俗恶赖”之地,“五河人”则是一群“势利透了心,其实呆串了皮”的人。例如:

五河人有个牢不可破的见识,总说但凡是个举人、进士,就和知州、知县是一个人,不管甚么情都可以进去说,知州、知县就不能不依。假使有人说县官或者敬那个人的品行,或者说那人是个名士,要来相与他,就一县人嘴都笑歪了。……

五河的风俗,说起那人有品行,他就歪着嘴笑;说起前几十年的世家大族,他就鼻子里笑,说那个人会做诗赋古文,他就眉毛都会笑……

五河的风俗是个个人都要同雇的大脚婆娘睡觉的。不怕正经敞厅里摆着酒,大家说起这件事,都要笑的眼睛没缝,欣欣得意,不以为羞耻的。[20]

《儒林外史》虽然是文学创作,值得注意的是,吴敬梓为滁洲椒山人,正是过去凤阳府的范围,我们很难说他在文学创作的过程中未曾被当时的观念或个人经验所影响。对于吴敬梓所描绘的“五河人”,似乎并不需要探讨其文学创作的真实性,或是反映多少真实性,而是要了解驱使作者希望这样描述的事物及其述说的方式。更重要的是,这些描述又可作为一种被人群与时代的意识形态塑造的文本,这个文本也将回过头来塑造人群与时代的意识形态。

嘉庆朝举人查揆在《论安徽吏治》一文,也曾直指凤阳、颍、泗一带民风堕坏之弊,主因之一则在于学风不盛,而学风不盛又可归因于:“诸生之不率,姑息在学使者也;童试之纷扰,姑息在郡县者也;书院之颓废,姑息在行省大吏者也。”[21]因而倡议兴学以“正人心,息邪说,而柔悍俗”。近代学者梁启超也认为皖北沿淮一带文风不盛,包括凤阳、寿、颖、亳、滁诸州府,“自昔惟产英雄不产学者、故无得而称焉”[22]。或许科考失意的吴敬梓并非梁启超所谓的学者之流,不过“惟产英雄不产学者”、“无得称焉”之语也明显带有贬意。

2.官吏眼中的凤阳。相对于小说家及野史之言,由地方官吏生产出的文本,则强调自然生态对凤阳的影响,以及他们在任内如何劝民农桑、去弊兴利。更重要的是,几乎所有官员都再三反映凤阳因旱潦而每岁必有欠收,以及民风强悍,多“游手游食”之民的特殊土俗民情。从明末到清道光年间的记录可以发现,官员对皖北沿淮一带的描述似乎都相差无几,甚至号称盛世的康、雍、乾三朝也不例外。地方官吏为了表达他们的勤政,行文中不免强调所载地方情事皆亲身所见所闻,对区域文化特质的建构而言更具有效性。

明末的张瀚,从嘉靖十四年(1535年)至万历五年(1577年)为官四十余载,足迹遍及甘、陕、闽、粤、巴蜀,他在晚年将其宦游经历写成《松窗梦语》,书中描述明末卢州、凤阳一带的景况:

余尝出守卢、阳,巡行阡陌,劝民开垦,而流移还集。又尝往来淮凤,一望皆红蓼白茅,大抵多不耕之地。间有耕者,又苦天泽不时,非旱即涝,盖雨多则横潦弥漫,无处归束,无雨则任其焦萎,救济无资,饥馑频仍。窘迫流徙,地广人稀,坐此故也。……此地自昔多盗,为逋逃之薮,积久不无隐忧。[17]

除了生态条件,张瀚同时认为造成大量不耕之地的原因还包括社会人文因素,如“自昔多盗,为逋逃之薮”以及“卢、凤以北接三楚之旧,苞举淮阳,其民皆呰窳轻訬,多游手游食”[17]。从《松窗梦语》的描述可以发现,凤阳在明末的景象似乎与元末明初一片草莽、人烟稀少、城野空虚之地的状况相差无几。而张瀚对凤阳民众“呰窳轻訬,多游手游食”的描述,直到清末亦未曾改变。清初的水利专家、康熙十年以来历任安徽巡抚、河道总督的大臣靳辅,也曾因凤阳“天泽不时”,倡议行沟田之法。除了水利不兴之外,靳辅在《生财裕饷第一疏》中也提出凤阳一地之所以荒地广连的另一个因素:

目击淮徐凤阳之地,蒿莱多而禾黍少,是以前于经理河工疏内,请将沿河荒地募丁垦种,以固河防。及方将用其荒地,而即有主出认,多称系伊纳粮之田。臣不解其故,细为访问。始知淮徐凤阳一带之民,全不用人力于农工,而惟望天地之代为长养其禾麻菽麦。亦不树艺,而惟刈草以资生者,比比皆然也。[23]

靳辅接着说明,凤阳农民之所以“不用人力于农工”、“惟刈草以资生”的原因在于赋轻民惰。由于凤阳每亩农地每年所产之草,多者可得千余觔,稀者也可得四五百觔。每千觔草运至城市,值银五六钱,内运也可得二三钱。而每年额税,不过征银一二分不等。因此,“小民有地一亩,不费牛种,不事耕耘,每亩止输分许之额租,而可得草价一二钱有奇不等。是以相因成俗,而废弃国家之地土一至于此,此赋轻民惰之弊也”。

安徽巡抚刘光美于康熙四十二年七月到任,翌年四月具折上奏地方省情。奏折中,刘光美大致将安徽省境分为三个部分加以说明,首先是安庆、宁国、池州、太平、庐州五府,滁、和、广德三州,这些地区“山田、圩田高低不等,人力颇勤”;接着又描述徽州“田少山多,食米皆资邻省贩卖。然徽民多习贸易,生计无虞”。但论及凤阳府则着墨颇多,显然是想说明当地的生态条件,以及特殊的土俗民情:

惟凤阳一府接壤豫省,地方辽阔,土薄人稀。而近洪泽等湖,及淮、睢等河之地易于渰没。其与湖河隔远者,稍一亢旱苦无取水河道;如遇雨潦,又无泄泻。凤属壹拾捌州县,每年必有欠收壹贰。凤民之中又有惯唱秧歌,乐于携妻拏子,偏行直省,若遇歉岁不即回家,名曰逃荒。所以凤属土俗民情与他郡略异。[24]

从刘光美的奏折可以发现,他以地方官员的立场,关心的是区域的自然生态条件,以及与此密切相关的人民生计。他观察到除凤阳外,安徽全境其余地区的民众都可依赖“人力颇勤”或“习贸易”以补自然生态之不足,惟独凤阳民众有唱秧歌逃荒这种与同省其它地区不同的土俗民情。

乾隆元年安徽布政使晏斯盛与刘光美有类似的看法:“查上江民知务本,无多废田。独凤、庐二府常有旷土游民,习为广种薄收之说,全不易耨深耕,惟有望天收获。丰年所入亦鲜盈余,一遇歉岁即流离觅食。”[25]在另一篇奏疏中,晏斯盛又提到:“江北各州县,地方硗瘠,风俗不醇,每多游手游食之人。乐岁贪于广种薄收,凶年则空穴而走。百十成群,易于习非滋事。”[26]除了“赋轻民惰”之弊,以及“广种薄收”的耕种方式,也有官员注意到,凤阳民众之所以流徙在外并非全因荒年之故,这些“本业抛荒,人无固志”的游民也对附近地区带来不少影响。乾隆十一年,安徽巡抚潘斯渠上书:

凤、颍民习惰窳。臣上年遍历查勘,方冬水落,二麦已播种,而民不知耰锄培壅。……凤、颍民好转徙,丰年秋成事毕,二麦已种,辄携家外出,春熟方归。遇灾留一、二人在家领赈,余又潜往邻境。俗谓在家领赈为大粮,在外留养为小粮,沿途资送为行粮,至有一家领三粮者。本业抛荒,人无固志。应令有司严察,流民过境,实系被灾,方准资送;藉端生事者究惩。[27][8]

乾隆年间的安徽巡抚裴宗锡论及凤阳民俗,也有谓:“每秋获既毕,相与挈家渡江,男女不分,鬻歌乞食,名曰逃荒。丰年亦复如是,风俗隳废,腼不知羞。”[28]嘉庆进士,道光十三年礼部侍郎陈用光更直接称这些“春则出省谋食,冬则归里”的凤阳居民为“惰民”。建议随地制宜,推行靳辅为凤阳地方荒芜筹及的沟田之法,“与其蠲赈于既荒之后,何如讲求水利于未荒之前。蠲赈之惠在一时,水利之泽在万世”[29]。而这些游民也对邻近省份带来诸多困扰,如道光户部主事陈庆镛称:“河南省城外来饥民其数不少,而抚驭尚属安靖。惟颍州、凤阳二郡,民情素称强悍,自上年七月漫溢之后,至今已及一年,其失业流亡之人,纷至沓来。”[30]

嘉庆朝举人查揆在《论安徽吏治》中对凤、颍、淮泗之民有类似描述,只不过查揆似乎比其他官吏多了一分人道主义的精神,对于当地民众的生计与生业也有深入的论述。从民风来说,皖北群众除了被视为“本业抛荒,人无固志”的游手游食之辈,查揆也指出:“江淮之间,地瘠而讼烦。江北郡县,风气悍疾,轻生死,多劫夺。”[21]这个看法与道光六年安徽巡抚邓廷桢所谓“自嘉庆时,安徽多大狱,凤、颍两郡俗尤悍,常以兵定,责缴兵械,私藏尚多”[27]11494的描述吻合。只不过查揆并不将“风气悍疾”视为“地方传统”,而认为此乃受迫于现实环境[21]2022-2024。根据查揆的看法,凤、泗之民无法安居乐业的主要原因在于:“阡陌之不分,粪薙之无法,耕耘之失时。而其故多由于沟洫之不治。沟洫不治,则民无所归。民无所归,其势不至于寇攘奸宄不止。夫沟洫水利之末,而实农田之本也。”但以上种种问题的关键还是在于官吏,而不在人民:“官不知利民,民亦罔知自利,岁月既久,习为固然。”沟洫不治与耕种不得其法是游民日多的关键,但查揆也将凤、泗地区与江浙比较,认为淮泗地区的工商业不发达,以致于人民无法从农耕之外取得生计的来源[21]2037-2038。

三、地域的想象到次族群的形成

凤阳一带经常性的非旱即涝是造成人民生活困苦的主因,也是历任官吏关注的重点,只不过一直到20世纪中叶以前,淮河水患都没有得到根本解决。更重要的是,几乎所有官吏都再三强调凤、颍、淮泗之民“游手游食”的性格、“广种薄收”的农业经营模式以及年不荒亦携家外出“鬻歌乞食”的传统。这些官员生产的文本未必皆为事实的映照,也不见得是对凤阳民众的刻意扭曲,只不过这些描述表达了地方与空间的社会时代意义,建构了特定地区的地理空间观念,同时也塑造了人群的地理想象。

从各类文本可以发现,后世对于凤阳“乞食传统”的描绘大多引自赵翼《陔余丛考》中的“凤阳丐者”条,而赵翼最主要的根据则来自王逋的《蚓庵琐语》。《四库全书》卷一四四《子部五四》小说家类存目二的“异闻、琐语”记载,《蚓庵琐语》为作者编记明末及清初的见闻,该书的内容“皆其乡里中事,大抵语怪者多”。然而自赵翼以来,对于“凤阳丐者”的描绘不仅大多来自王逋的观点,甚至连文字叙述都陈陈相因、大同小异[9]。或许淮河流域的生态以及战乱等因素确实曾导致凤阳地区大量人群出外逃荒,然而我们却不能否认,无论在任何一种时空背景下,游民或丐者都不是特殊现象。从明、清的史料也可以发现,河北、河南、山东、山西等地的大量游民都曾对北京造成极大的威胁,也引起统治阶层的重视,而丐者更非凤阳独有,但凤阳一地的“乞食传统”似乎被刻意强调。我们虽然不难从生态、政治等因素解释凤阳地区人民逃荒的原因,但重点在于外界形塑“凤阳乞丐”的过程及动力,以及地方官吏或城市居民论述“凤阳人”的方式与心态。

从Crang的文学地景观点来说,文学不仅是社会的产物,也是社会的媒介,文学以及媒体在塑造人群的地理想象、创造地理空间上,更扮演核心的角色。所谓的文学包括相当多的类型,例如官方文书、方志、学术作品,甚至广告、传单都属于文学的范畴。在塑造地理空间及人群的地理想象方面,文学不会因为主观性而有缺陷;相反的,主观性表达了地方与空间的社会意义。大部分人对大多数地方的认识来自各种媒体,对于大多数人而言,再现(representation)也先行于事实。换句话说,文学不纯然是对区域或地方的描述,也同时在进行地理空间的观念建构[31]。地理学和文学都是有关地方与空间的思考,两者都是表意作用(signification)的过程,也就是在社会媒介中赋予地方意义的过程。文学地景(Literary Landscape)主要被视为文学与地景的组合,而不是把文学当作透镜,映照或扭曲了外在世界。另一方面,地景可作为一种被人群与时代的意识形态与信仰所塑造的文本,文本也会回过头来塑造人群与时代的意识形态。这些文本塑造了作者觉得能够说,或是驱使其要去说的事物,还有述说的方式,每篇文本都会诉诸其它文本,而任何个别叙述都会与其它文本互动。在现代化的传播媒体出现以前,戏曲是文化传递的重要媒介,渗透在各类地方戏曲曲目中的“凤阳丐者”或“凤阳婆”,也透过四处游走的戏班塑造人群对于凤阳的地理想象。

从地方官吏生产的文本可以发现,不知重农务本与安土重迁是他们抨击凤阳人群的主要依据,风俗隳废的主因则在于“鬻歌乞食”。凤阳人群被塑造成一个定期游移在外的人群,既非宦游亦非行贾,而是以“鬻歌乞食”的方式在各大城市流窜。清代“凤阳人”,如同韩起澜(Emily Honig)描绘清末在上海从事人力车夫或种种被视为低下职业并遭到蔑视的“苏北人”。上海人所谓的“苏北人”并非来自特定地域,也不是指涉居住在特定行政区域人群,而是城市居民对身份地位、自诩为知识精英的夸饰,自我建构用以隔绝外来移民的心理藩篱[32]。

无论清代的“凤阳丐者”、当代的河南人,都如同改革开放以来各类媒体呈现出来的“农民工”,显示出这些被归类为特定地域的次族群群体,都是在移动的过程中,成为城市里的“陌生人”,不仅受到不平等的对待和歧视,更被认为是素质较低的人群,或成为城市犯罪率增加的代罪羔羊[33]。从政治层面而言,清代官吏对于凤阳人群的描绘,反映安土重迁、重农务本思想的深层结构,与20世纪50年代少数民族识别政策下所致的他者想象如出一辙[34]。更重要的是,无论对官吏或城市原居民而言,大量流动人口涌入城市,所导致的是农村与城市边界被打破。这个边界区隔的不仅是有形的地理空间,还包括无形的职业身份与社会阶层。大量人口移往城市确实为城市带来不少负担,甚至引发社会问题,但更严重的问题还是在于心理层面,对于人群打破边界所造成的不安。清代的“凤阳丐者”、当代的河南人也正是在这个过程中,从想象的区域性格到今日心理上根深蒂固的次族群差异,最终形成难以抹灭的区域与特定人群的刻板印象。

[1]较具代表性的著作:曲彦斌《中国乞丐史》(上海:上海文艺出版社1990版);岑大利,《中国乞丐史》(台北:文津出版社1992年版);池子华《中国近代流民史》(杭州:浙江人民出版社1996年版);王振忠、汪冰《遥远的回响:乞丐文化透视》(上海:上海人民出版社1997年版)。

[2]四州包括:寿州、泗州、宿州、颖州。十四县包括:凤阳县、临淮县、怀远县、定远县、五河县、虹县、霍丘县、蒙城县、盱眙县、天长县、灵壁县、颖上县、太和县、亳县。引自《大明一统志》(台北:文海出版社,1965年版,第561-569页)。弘治九年(1496年)亳县改亳州,凤阳共领五州十三县,直至明末。

[3]参见《明史》(北京:中华书局1974年版)卷二“本纪第二·太祖二”,第32页;卷三“本纪第三·太祖三”,第48页;卷四十“志第十六、五十三”,第912、1879-1880页;卷一百二十七“列传第十五”,第3771页。

[4]参见王鑫义《淮河流域经济开发的轨迹及其历史启示》,《安徽大学学报》1999年第5期;方天游《凤阳花鼓发生的历史背景》,收入吴智和编《明史研究论丛(一)》(台北:大立出版社1982年版,第67-81页);卞利《明代前期淮河流域社会经济的恢复与发展》,《安徽大学学报》1995年第2期。

[5]参见王振中、汪冰《遥远的回响:乞丐文化透视》(上海人民出版社1997年版);池子华《从凤阳花鼓谈淮北流民的文化现象》,《历史月刊》1997年66期。

[6]“Regional stereotype”以及“regional diversity”分别来自Wolfram Eberhard,“Chinese Regional Stereotypes.”Asian Survey1 (1965) : P596-608.以及Leo Moser,The Chinese Mosaic: ThePeople and Province of China.(Boulder: Westview Press,1985) 。

[7]参见方天游《凤阳花鼓发生的历史背景》,收入吴智和编《明史研究论丛(一)》(台北:大立出版社1982年版),第67-81页;蒋兴煜《凤阳花鼓戏的演变与流传》,收入茆耕茹编《皖南花鼓戏一百年》(芜湖:宣城文化行政局1986年印),第17-35页。

[8]类似说法亦见(清)仁宗敕编《皇清奏议》。

[9]例如徐珂《清稗类钞》(上海:商务印书馆1917年版),第四十册《乞丐类》,第8页;吴晗《朱元璋传》(北京:人民出版社1994年版),第181页。

【文献引用格式】赵树冈.想象的他者与次族群刻板印象:清代“凤阳丐者”意象的文本分析[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2015,(01):34-40.

主编:徐杰舜、彭兆荣、徐新建

执行主编:佛子

编辑:李菲、林敏霞、王华、小鹏

相关文章

-

微商客户资源(微商货源网精准客源)详细阅读

微商找客源是对微商来说非常重要的一件事,很多做微商的就是苦苦支撑着因为没有客源,微商如何找客源一直是一个不衰的话题,下面我们就来讨论下这个话题。一:定...

2022-09-08 21094

-

什么是AR(什么是ar导航)详细阅读

增强现实的AR互动营销增强现实的AR互动营销一款叫做《口袋妖怪GO》的手游在欧美火了,在还未上线的中国,#PokemanGo#这一话题的微博阅读量已经...

2022-09-08 20158

-

弯弯的月亮像小船(弯弯的月亮像小船,小小的船儿两头尖)详细阅读

点击上方蓝字关注我们你拍一,我拍一,一个小孩坐飞机。你拍二,我拍二,两个小孩丢手绢。你拍三,我拍三,三个小孩来搬砖。你拍四,我拍四,四个小孩写大字。你...

2022-09-08 15172

-

流苏是什么(流苏是什么样子的图片)详细阅读

导语 听说流苏和秋天更配哦!流苏这个元素也不是今时今日才流行起来的,能经久不衰是因为它真的美呆了~踏进9月,秋高气爽,随风摇曳的流苏真心是风情万种!宝...

2022-09-08 744

-

淘口令是什么意思(什么叫做淘口令)详细阅读

现在开淘宝的越来越多了。但是做得好的好的始终还是那么多,好多人因为刚开始很迷茫,不知道怎么做,或者做到一半发现没有效果,无奈之下只好放弃了,我作为一个...

2022-09-08 791

-

发家致富网(发财致富网)详细阅读

前言:面相五行人格与性格职业密切相关,有什么用的性格就有什么样的命运,性格决定命运。有些人需要白手起家获得财富,有些人则有可能会发横财,你会通过什么方...

2022-09-08 771

-

兼职在家工作(在家工作的兼职)详细阅读

力哥说理财,简单又好玩。跟着力哥走,理财不用愁!本文3100字,阅读约6分钟我要介绍的赚钱工作就是兼职写稿赚稿费。主业靠写作发大财是件非常困难的事,只...

2022-09-08 795

-

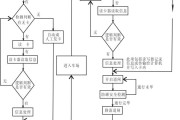

系统流程图(系统流程图是描述)详细阅读

数据流程图(简称DFD)是一种能全面地描述信息系统逻辑模型的主要工具。简言之,就是以图形的方式来描述数据在系统流程中流动和处理的移动变换过程,反映数据...

2022-09-08 749

发表评论